11. Du Désert en Valjouffrey à Valsenestre par le col de Côte Belle (étape du GR 54)

Après le monde minéral du col de la Vaurze, place aux prairies alpines, royaume des asphodèles et des marmottes. Côte Belle, le col du jour, porte bien son nom ; il apparaît verdoyant , dès la sortie du hameau du Désert. Aux confins des alpages d’adret et des mégaphorbiaies d’ubac, il est orné d’orgues géologiques immanquables. La halte enchanteresse au refuge du Béranger à Valsenestre saura apporter le réconfort nécessaire avant l’étape du lendemain.

Description

Sortir du hameau du Désert en Valjouffrey par le nord et longer sur la route le torrent de La Laisse en rive droite. Du panneau d’entrée en zone cœur du Parc national des Écrins, le sentier longe le torrent jusqu’à le franchir (1 420 m) pour passer en rive gauche. Vers 1700 m, changer de rive sous la Combe des Marnes. Le sentier, soutenu, serpente jusqu’à 1950 m puis en traversée rejoint la Combe du Cognet.

- Prendre le sentier de droite qui semble partir sur le col des Marmes mais qui bifurque, plus loin, sur le col de Côte Belle (2 290 m). Franchir l’éperon rocheux de la Pointe de Côte Belle et passer sous des orgues presque horizontaux (2 140 m). Le sentier serpente ensuite dans la forêt domaniale du Valjouffrey pour rejoindre le ruisseau des Echerennes (1 550 m) qu’il longe de loin et en décrivant une petite boucle en rive droite jusqu’à l’intersection avec Valsenestre (1 492 m).

- Prendre alors le chemin en face qui rejoint Valsenestre (1 295 m).

- Départ : Le Désert en Valjouffrey, Valjouffrey.

- Arrivée : Valsenestre, Valjouffrey

- Communes traversées : Valjouffrey

Profil altimétrique

Recommandations

Absence de balisage sur une bonne partie de l’itinéraire de montagne mais le sentier est bien tracé.

Zones de sensibilité environnementale

Aigle royal

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique aux sports de nature s’applique : https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/sports-de-nature

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Manifestation sportive, Vertical

- Périodes de sensibilité :

- janv.févr.marsavr.maijuinjuil.août

- Contact :

- Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Aigle royal

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique aux sports de nature s’applique : https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/sports-de-nature

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Manifestation sportive, Vertical

- Périodes de sensibilité :

- janv.févr.marsavr.maijuinjuil.août

- Contact :

- Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Les 17 patrimoines à découvrir

Histoire

HistoireParavalanche

En 1961 et 1962 de grosses avalanches sont descendues jusqu'au lit de la Bonne, menaçant des maisons du hameau du Désert en Vajouffrey.

En 1982 d’importants travaux permettent de construire un paravalanche afin de sécuriser le hameau et les prairies, en détournant les éventuelles menaces venues du vallon de Côte-belle.

Géologie et géographie

Géologie et géographieNouveau sentier

Le dernier tronçon de sentier permettant d'accéder au col a nécessité de nombreuses journées d’entretien depuis sa création. En effet le caractère instable du sol associé à la raideur de la pente ont obligé les gardes à créer des banquettes en bois pour contenir le poids de la terre. À l'automne 2012, il est décidé de créer une nouvelle portion du sentier en empruntant une partie d'un biais de brebis plus à l'Est en direction du col des Marmes. Le travail a été effectué en équipe à raison de 50 m par jour pendant une durée de 26 jours avec des pioches et du courage. Au total, c'est une portion de 1300 m qui a vu le jour, ce qui rend le sentier moins raide et beaucoup plus stable.

Lézard vivipare - Damien Combrisson - PNE  Faune

FauneLézard vivipare

Le lézard vivipare se distingue du lézard des murailles par son museau arrondi. Il est capable de vivre jusqu'à 2500m et c'est dans les alpages que sa rencontre se produira le plus souvent. Il aime se réchauffer au soleil , posé sur l'herbe ou la mousse sèche et chasse sauterelles, criquets ou araignées. Pour hiverner, ils s'enfouit dans la terre où il peut supporter en léthargie des températures négatives. Le lézard vivipare est nommé ainsi car les femelles gardent leurs œufs dans leur ventre jusqu'à l’éclosion. Les jeunes sont donc complètement formés lorsqu'ils naissent, c'est une adaptation à un milieu froid.

Edelweiss - Marie-Geneviève Nicolas - PNE  Flore

FloreEdelweiss

En latin léontopodium signifie pied de lion par la forme générale de l'edelweiss. En y regardant de près, on se rend compte que ce n'est pas une fleur mais un ensemble de 5 à 10 fleurs groupées dans un capitule. L’edelweiss est de la famille des astéracées comme les pissenlits. C'est une plante blanche, laineuse et vivace poussant dans les pelouses d'altitude rocailleuses à l'étage subalpin jusqu'à 2900 m. Elle se mêle souvent à l'aster des alpes. Emblème de nombreuses compagnies de guides, elle symbolise la haute montagne et représente la force en langage des fleurs.

Pic de Valsenestre - Bernard Patin - PNE  Point de vue

Point de vuePaysage du cirque de Valsenestre

Du col, monter sur un petit sommet au dessus pour profiter au mieux du paysage qu'offre le cirque de Valsenestre : à gauche le Signal du Lauvitel (2901m) et le Clapier du Perron (3169m), le col de la Muzelle (2613m) où se poursuit le GR54. A ce niveau on aperçoit très bien une faille géologique séparant le bloc des grandes rousses constitué de granite du bloc de la muzelle en gneiss. A droite, les principaux sommets sont la roche de la Muzelle (3465 m), et la pointe Swan (3294m). Le col de Côte-Belle quant à lui sépare le Pic de Valsenestre (2752m) à gauche de l’aiguille des Marmes (3046 m) à droite.

Saule soyeux - Bernard Nicollet - PNE  Flore

FloreSaule soyeux

C'est un arbuste de l'étage subalpin. Il mesure moins d'un mètre de haut et pousse en petites concentrations sur les ubacs. A plus basse altitude, il peut atteindre une taille plus importante. De loin vous pourrez le reconnaître à sa couleur argentée et brillante très caractéristique et son port en massifs circulaires. Les feuilles adultes sont très soyeuses sur les deux faces.

Troupeau de brebis - Mireille Coulon - PNE  Pastoralisme

PastoralismeTroupeau de moutons

Un troupeau de moutons d'éleveurs locaux pâture au sommet du col et vers le pic de Valsenestre. L’été, ces animaux laineux peuvent se rafraîchir à l’ombre des saules soyeux que vous pouvez observer juste avant l’arrivée au col (alt. 2220 m).

Les orgues au col de Côte Belle - Lucien Tron - PNE  Géologie et géographie

Géologie et géographieOrgues de Côte Belle

Véritable phénomène géologique, les « grandes orgues », appelées aussi « la grande bibliothèque », se sont dressées lors de la genèse des Alpes. Elles sont formées de minces feuilles de calcaire gris bleu et de marnes schisteuses tendres plus érodées. Un réseau de fissures perpendiculaires aux couches découpe les dalles en de remarquables colonnes.

Ancolie des Alpes - Mireille Coulon - PNE  Flore

FloreAncolie des Alpes

C’est une espèce peu fréquente et protégée. Elle mesure entre 30 et 60 cm. Ces fleurs, assez grosses, d’un bleu magnifique, épanouies au sommet de leur tige sont les seules à posséder une corolle à cinq éperons. Ne confondez pas : si les fleurs sont plus petites et plus nombreuses, il s’agit de l’ancolie vulgaire.

Pleurosperme d'Autriche - Bernard Nicollet  Flore

FlorePleurosperme d’Autriche

De la famille du persil et de la carotte, cette robuste plante vivace à tige épaisse, creuse et sillonnée, peut mesurer de 60 à 150 cm. Ses grandes ombelles de fleurs blanches fleurissent de juillet à septembre. Méconnue, elle pousse en France seulement dans les départements alpins et mérite à cet égard qu'on lui prête un peu d'attention.

Aconit paniculé - Bernard Nicollet - PNE  Flore

FloreAconit paniculé

C'est une plante typique de la mégaphorbiaie, elle mesure de 50 à 100 cm. Ces fleurs bleu roi en forme de casque sont regroupées en grappes lâches. Sa particularité : son extrême toxicité ! Les herbivores la connaissent bien et ne la consomment pas.

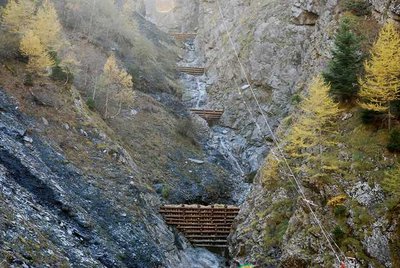

Barrages du torrent du Béranger - Samy Jendoubi - PNE  Eau

EauBarrages en bois

Dans la combe des Echarennes, au moment de prendre le sentier sur votre gauche, vous pouvez observer dans les gorges du torrent du Béranger, des barrages en bois réalisés par la RTM (service de restauration des terrains de montagne del'ONF) pour retenir les laves torrentielles qui descendent des sommets lors des fortes pluies et des crues.

Mégaphorbiaie - Pierre-Emmanuel Dequest -PNE  Flore

FloreMégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies sont des formations herbacées hautes à larges feuilles qui forment un ensemble paysager lié à des conditions très strictes à la fois climatiques (été humide et hiver neigeux), topographiques (long versant d’ubac abritant parfois des névés jusqu’au cœur de l’été), altitudinales (étage subalpin de 1600 à 2100 mètres) et pédologiques (sols désaturés à forte réserve en eau).

Prairie de fauche - Marc Corail - PNE  Flore

FlorePrairies naturelles de fauche

Les spécialistes agricoles considèrent qu'une prairie est naturelle dans la mesure ou elle n'a subi aucun apport de fumure ni de labour durant les dix dernières années écoulées. C'est bien le cas de celles cernées de haies, que vous longerez dés le départ de la randonnée. Ces prairies sont d'une grande richesse floristique quant au nombre d'espèces de plantes et par conséquent elles accueillent une myriade d'insectes pollinisateurs, dont les abeilles domestiques évidemment.

Flore

FloreJardin alpin

Une personne passionnée de botanique maintenant âgée, a créé il y a plus de cinquante ans un petit jardin alpin au centre du village. Bien que moins entretenu aujourd'hui, il présente encore un panel de couleur ravissant et un ensemble de plantes spectaculaire de la flore alpine.

Valsenestre - Marion Digier - PNE  Histoire

HistoirePoint de vue sur le hameau de Valsenestre

Au XIXe siècle le hameau de Valsenestre était peuplé d'une centaine d'habitants. L'activité principale était l'élevage. En 1851, l'ouverture d'une carrière de marbre dans le fond du vallon en montant au col de la Muzelle est une aubaine pour le village qui accueille les carriers et bénéficie de l'amélioration de la route. La production de marbre cesse en 1905. Jusqu'en 1926 les rires et les cris des enfants résonnent encore dans le village : l'école compte alors une trentaine d'élèves ! Elle ferme quelques années plus tard et la dernière habitante permanente quitte le village en 1948.

Le village de Valsenestre - Pascal Saulay - PNE  Architecture

ArchitectureVillage restauré

Valsenestre est un hameau fleuri superbement restauré composé désormais de résidences secondaires. La route n'est pas déneigée en hiver. Le village peuplé d'une centaine d'habitants, possédait son école (aujourd'hui transformée en gîte d'étape), ouverte jusqu'en 1936. Il fut entièrement enseveli par une avalanche au XIXe siècle. L'activité principale demeurait l'élevage mais l'ouverture d'une carrière de marbre à partir de 1840 apportait un complément de ressources à des ouvriers installés dans le village. La dernière habitante permanente quitta Valsenestre en 1959.

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :