La Durance (II / III / IV)

Description

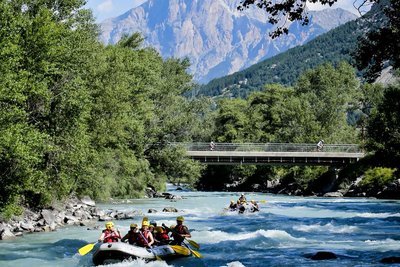

Après la confluence avec la Guisane au sud de Briançon, la Durance s’enfonce dans des gorges sublimes jusqu’à l’Argentière, avant de devenir une rivière méandrée et de ralentir pour proposer des parcours beaucoup plus accessibles. Un stade d’eau-vive est situé à l’Argentière et permet de pratiquer en toute sécurité.

La Durance peut se pratiquer à partir de mai et ce jusqu’à août voire septembre selon les conditions et les parcours.

Ces différents parcours sont :

P3 : De Briançon à Prelles

P4 : De Prelles à l’Argentière-la-Bessée

P5 : De l’Argentière à Saint-Crépin

- Communes traversées : Briançon, Champcella, Eygliers, Freissinières, Guillestre, L'Argentière-la-Bessée, La Roche-de-Rame, Les Vigneaux, Puy-Saint-André, Réotier, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Martin-de-Queyrières et Villar-Saint-Pancrace

Les 6 lieux de pratique à découvrir

Zones de sensibilité environnementale

Circaète Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d’essayer d’éviter la zone ou de rester à un distance minimale 300m sol quand vous la survolez soit 1650m d'altitude pour cette zone.

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Manifestation sportive

- Périodes de sensibilité :

- marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.

- Contact :

- Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Circaète Jean-le-Blanc

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d’essayer d’éviter la zone ou de rester à un distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1650m d'altitude !

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Manifestation sportive

- Périodes de sensibilité :

- marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.

- Contact :

- Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Circaète Jean-le-Blanc

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d’essayer d’éviter la zone ou de rester à un distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1525m d'altitude !

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Manifestation sportive

- Périodes de sensibilité :

- marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.

- Contact :

- Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Recommandations

Équipements :

- Combinaison obligatoire (eaux glaciaires, qui peuvent descendre sous les 4°C)

- Casque obligatoire

- Gilet de sauvetage obligatoire

- Les kayaks gonflables sont fortement déconseillés

Éléments importants :

- Attention aux risques de crue en cas d’orage

- Attention aux embâcles en début de saison, qui peuvent être liés à des chutes d’arbre

- Penser à ramener vos déchets

Attention : Il est nécessaire d’avoir un niveau expérimenté afin de s’engager seul sur ces sites. Ces informations sont données à titre indicatif. Il est de votre responsabilité de vérifier le bulletin météo, le débit des cours d’eau ainsi que les conditions avant votre départ. L’Office de tourisme et le PNE ne pourront aucunement être portés responsable en cas d’accident.

En cas de doutes, s’adresser à des professionnels : les écoles, moniteurs ou loueurs de matériels sont à votre écoute.

Coordonnées des Secours en Montagne : 112

Bulletin météo

Consulter les niveaux d’eau à l’Argentière : https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1125

Lieux de renseignement

Bureau d'Information Touristique de Vallouise

Place de l'Eglise, 05340 Vallouise

Maison du Parc de Vallouise

, 05290 Vallouise

Information, documentation, maquette, expositions, projections, vente des produits et ouvrages du Parc. Visites guidées pour les scolaires, réservation obligatoire. La nouvelle Maison du parc a ouvert à Vallouise depuis le 1er juin et propose aux visiteurs une exposition permanente interactive invitant à la découverte du territoire et de ses patrimoines. Un espace d'exposition temporaire permettra une offre renouvelée. Enfin,le dispositif est complété par une salle audiovisuelle permettant d'organiser projections et conférences Entrée libre. Toutes les animations du Parc sont gratuites sauf mention contraire.

Les 50 patrimoines à découvrir

Quartz - Jean-Pierre Nicollet - Parc national des Écrins  Géologie et géographie

Géologie et géographieLe quartzite et les ripple-marks

La roche dans laquelle a été taillé le tunnel est un quartzite, une roche métamorphique, siliceuse, très résistante et constituée de grains de quartz soudés ensemble. Elle est issue de sables déposés il y a 230 millions d'années dans les eaux encore peu profondes de l'océan alpin naissant et apportés par l'érosion des reliefs environnants. Par endroits, sur la paroi du tunnel, des ondulations apparaissent : ce sont des ripple-marks, rides “fossilisées” créées par l’eau sur le sable.

La vallée de la Durance - Office de tourisme Pays des Écrins  Géologie et géographie

Géologie et géographieLa haute vallée de la Durance

Protégée des influences atlantiques par le Massif du Pelvoux, la haute vallée de la Durance est soumise à un climat très sec, avec de fortes variations saisonnières de températures. Elle abrite des pelouses qui s’apparentent aux steppes d’Europe centrale et sont rares en France. Elle est intégrée dans le site Natura 2000 “Steppique durancien et queyrassien”.

Le sentier du Gouffre - Thibault Blais Photographie  Histoire

HistoireLe sentier du Gouffre

Ce sentier du Gouffre a parfois été qualifié de voie romaine mais on ne connaît pas exactement le tracé de celle-ci. Ce qui est sûr, c’est qu’il était emprunté par les villageois pour aller travailler aux champs et dans les vignes ou pour tout autre type de déplacement.

Plaine de Rame et la Chapelle pris de la cime des Rampes - Jean-Philippe Telmon - Parc national des Écrins  Histoire

HistoireLe village disparu

La vallée de la Durance est dans l’Antiquité un axe de communication important. Rama est une sorte de relais routier sur la voie romaine. Au Moyen-Âge, Rama est une petite bourgade avec le château des seigneurs. Mais le village subit, à plusieurs reprises, les caprices de la Durance et de la Biaysse et les habitants désertent peu à peu le site, s’exilant dans les villages voisins. Le rattachement de la paroisse de Rame à celle de la Roche en 1446 témoigne de ce déclin.

Pulsatille des montagnes - Thierry Maillet - Parc national des Écrins  Flore

FloreL’anémone des montagnes

Au printemps, fleurit ici l'anémone des montagnes ou Pulsatille des montagnes. C'est une plante couverte d’un duvet de poils blancs aux grandes fleurs penchées, d'un violet noir tranchant avec le jaune vif des nombreuses étamines et aux feuilles très découpées. En été, ses fruits munis d'une longue aigrette forment une tête plumeuse au sommet de la tige. Même si localement est elle bien présente, c'est une espèce peu commune liée aux prairies d'affinité steppique de la vallée de la Durance.

La mésange boréale - Mireille Coulon - Parc national des Écrins  Faune

FauneLa mésange boréale

Petit passereau sédentaire à la calotte noire, au dos brun et au ventre blanc, la mésange boréale, ou alpestre, habite les forêts de montagne. Elle choisit un tronc au bois pourri pour construire son logement car son pic ne lui permet pas de creuser dans des troncs trop solides. Cette mésange ressemble à la mésange nonnette, qui vit plutôt en dessous de 1400 m. Pour les distinguer, il faut être attentif aux chants et aux cris de ces deux oiseaux.

Le compresseur vertical - Office de tourisme Pays des Écrins  Histoire

HistoireLe compresseur vertical

Gilbert Planche, ingénieur de 22 ans, arrive à L’Argentière-La Bessée pour exploiter l’eau et ouvre une grande usine d’aluminium en 1910.

Le compresseur vertical est l’ancêtre du marteau-piqueur. Les miniers avaient besoin de grande quantité de charbon et l’air comprimé permettait d’accélérer le rendement de charbon. En 1852, Colladon, un suisse, invente le marteau-piqueur pneumatique. Le compresseur vertical permettait de produire de l’air comprimé qui alimentait une perforatrice et simplifiait l’abattage du charbon. Le compresseur est posé à la vertical sur son support, d’où son nom.

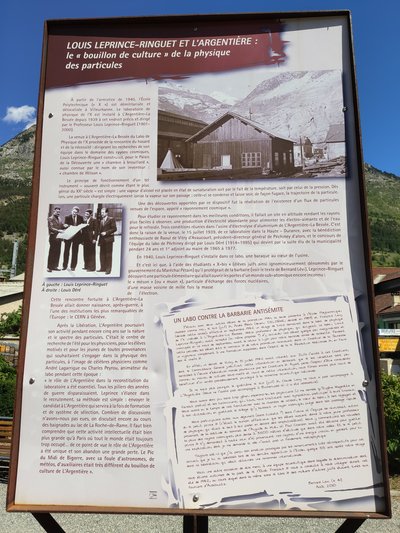

Louis Leprince-Ringuet et L'Argentière - Office de tourisme du Pays des Écrins  Histoire

HistoireLouis Leprince-Ringuet et L’Argentière

Louis Leprince-Ringuet a dirigé le Laboratoire de physique de l’X (“X” étant une École Polytechnique à Villeurbanne), installé à L’Argentière. Durant l’été 1942, il y a accueilli plusieurs étudiants juifs leur permettant d’échapper aux nazis et à Auschwitz. Un panneau présente les découvertes de Louis Leprince-Ringuet dans ce laboratoire. Un texte de Bernard Lévi est également affiché. Jeune étudiant juif, il a participé aux recherches du labo durant l’été 1942. Il remercie l’équipe scientifique de lui avoir permis d’éviter d’affronter la barbarie antisémite.

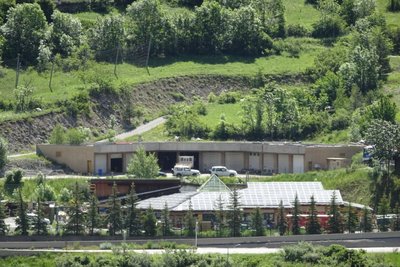

Anciennement l'usine Péchiney - Office de tourisme Pays des Écrins  Histoire

HistoireL’usine Péchiney

La société électrométallurgique française s’installe à L’Argentière en 1907. La construction de l’usine d’aluminium débute en 1909 et c’est en 1910 qu'elle ouvre ses portes grâce à la centrale électrique construite par Gilbert Planche. L’Argentière devient alors une ville industrielle. La crise économique des années 1970 et l’éloignement des sources d’approvisionnement poussent l’usine à fermer ses portes en 1985. Elle est partiellement démolie en 1988. Les ouvriers quittent la ville et pour éviter la désertification de L’Argentière, un projet de restructuration est mis en oeuvre.

Le pont en arc - Jan Novak Photography  Histoire

HistoireLe pont en arc

La conduite forcée arrive dans les paysages de montagne à la fin du XIXème siècle. Elle dirige l’eau sur la turbine (qui convertit l’énergie hydraulique en énergie mécanique) en suivant la plus grande pente du terrain pour réduire sa longueur et augmenter la pression. Gilbert Planche choisit une circulation souterraine, il fait appel aux mineurs du Briançonnais pour les travaux. Manquant de main d’oeuvre, il embauche des enfants et des italiens.

La turbine Francis - Jan Novak Photography  Histoire

HistoireLa turbine Francis

L’américain James Francis a mis au point la turbine Francis entre 1849 et 1855. Il s’agit d’une turbine “à réaction” adaptée à des moyennes chutes (entre 15 et 500 m de chutes). L’eau entre dans la turbine puis circule entre les aubes directrices et les aubes de la roue, qui sont fixes, alors que la roue intérieure est mobile. La pression à l'entrée de la roue est supérieure à la pression de sortie de la roue.

Un wagonnet - Jan Novak Photography  Histoire

HistoireLe wagonnet des Mines du Fournel

Les wagonnets remplis de matière abattue dans les chantiers étaient poussés sur des rails par les mineurs.

Les wagonnets étaient appelés les “chiens de mine”. Ils étaient construits en bois puis des pièces de fer sont progressivement ajoutées. À la fin du XIXème siècle, les wagonnets deviennent métalliques.

Le compresseur mobile - Jan Novak Photography  Histoire

HistoireLe compresseur mobile

Dans les mines, l’air comprimé permet de chasser la poussière et de créer de l’énergie pour les perforatrices. Le compresseur mobile contient, dans un réservoir résistant, de l’air comprimé qui est amené à une forte pression via une pompe (le compresseur). Une conduite permet ensuite de distribuer l’air comprimé aux machines de la mine.

La barre d'aluminium - Office de tourisme Pays des Écrins  Histoire

HistoireLa barre d’aluminium

Métal jeune, l’aluminium est l’élément métallique le plus abondant sur terre. Après l’acier, l’industrie de l’aluminium est aujourd’hui la plus importante.

Un énorme lingot a été fabriqué à L’Argentière-La Bessée.

Le locotracteur - Jan Novak Photography  Histoire

HistoireLe locotracteur

Une locomotive ? Son petit cousin, le locotracteur. Il a remplacé le pousse-wagon à bras d’hommes et la traction à force animale. Moins puissant qu’une locomotive, il roulait des voies étroites et pouvait être posé sur différents types de terrain. Un panneau d’information vous explique également le rôle de cet engin pendant la Grande Guerre.

Ferme le long du chemin - Office de tourisme Pays des Écrins  Pastoralisme

PastoralismeL’agriculture en haute-montagne

Les montagnes sont des territoires qui ont été naturellement destinés à l’agriculture. Cette dernière a été pensée afin qu’elle soit respectueuse de l’environnement. Des mesures agri-environnementales existent. Elles permettent d'inciter et de rémunérer les utilisateurs de l'espace montagnard volontaires pour leurs actions de protection des milieux naturels. Ces mesures évitent le surpâturage, l’envahissement des arbustes et la prolifération des plantes envahissantes.

Gerbes - Robert Keck - Parc national des Écrins  Pastoralisme

PastoralismeL’isolation en paille

La paille peut être utilisée comme isolant. En effet, elle peut assurer l’isolation des murs dans son état naturel. La paille est très largement répandue et est une ressource abondante, sa production ne pollue pas, il s’agit donc d’un matériau très écologique. De plus, le paille offre une bonne isolation acoustique.

La truite fario est très sensible aux polluants : c'est un bon marqueur de la qualité des eaux - Parc national des Écrins  Eau

EauLes adoux, pépinières de nos rivières

Les adoux sont des cours d’eau où les poissons peuvent se reposer, se reproduire et grandir au sein d’un réservoir écologique remarquable. Un réservoir écologique est une zone qui comprend l’ensemble des habitats naturels nécessaires pour le cycle biologique d’une espèce : de la reproduction à la croissance en passant par l’alimentation. On peut alors dire qu’un réservoir écologique assure la survie de l’espèce et joue la fonction de pépinière : les poissons s’y multiplient.

Le pont de la Chirouze - Office de tourisme Pays des Écrins  Histoire

HistoireLe pont de la Chirouze

À Saint-Martin-de-Queyrières, quatre ponts permettaient de traverser la Durance. Outre le Pont du Villaret, le Pont Roux et le Pont de la Vignette, il y a également, le pont de la Chirouze. Ce dernier est une construction de 1942 en pierres et en bois. L’unique pile repose sur la chirouze (un gros rocher) dans la Durance. Cette oeuvre témoigne d’un grand savoir-faire parfois oublié pour le restaurer.

La ressourcerie - Office de tourisme Pays des Écrins  Savoir-faire

Savoir-faireLa ressourcerie

L’ancienne école requiert une nouvelle fonction, celle de redonner vie aux meubles et objets obsolètes. La ressourcerie fabrique des objets à partir d’objets dont on ne voulait plus. La production ne fait donc pas appel à de nouvelles matières premières évitant ainsi l’accumulation de déchets. Écologique et équitable, la ressourcerie réduit les déchets et créé des emplois.

Un mélèze - Hélène Quellier - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe mélèze, un arbre pas comme les autres

Emblème des Alpes du sud, ce résineux perdant ses aiguilles en hiver, se pare d’or et illumine la montagne à l’automne. Les mélézins sont entretenus par le pâturage des troupeaux. Sans eux, d’autres arbres comme le sapin ou différents pins peuvent pousser pour donner un autre type de forêt. Espèce pionnière, le mélèze ne craint pas la lumière pour s’installer. Son bois résistant et imputrescible a toujours servi pour la construction des maisons.

Cabane éco-construite - Office de tourisme Pays des Écrins  Savoir-faire

Savoir-faireL’éco-construction

Des cabanes éco-construites sont présentes sur ce sentier. L’une des cabanes est en mélèze, un bois naturellement résistant aux intempéries et aux insectes et qui n’a pas besoin de traitement. L’autre est construite selon le principe “poteau-poutre” qui rappelle la construction à colombages. Cette dernière se caractérise par une ossature porteuse apparente. Les poutres supportent la toiture et ces poutres sont elles-mêmes supportées par des poteaux.

Kiosque à L'Argentière-La Bessées - Jan Novak Photography  Histoire

HistoireLes anciennes cités ouvrières

De nombreux ouvriers sont embauchés dans l’usine Péchiney et des cités ouvrières sont construites. Ces cités sont aujourd’hui démolies. L’architecture des maisons étaient différente selon le niveau hiérarchique de l’employé. Une mairie, un cinéma, un kiosque à musique, des églises ont été construits.

L'école éco-construite de Saint-Martin-de-Queyrières - Office de tourisme Pays des Écrins  Savoir-faire

Savoir-faireL’école éco-construite

L’école de Saint-Martin-de-Queyrières est construite avec des matériaux sains et durables. Le bâtiment est de conception bioclimatique c’est-à-dire que l’architecture est adaptée en fonction des caractéristiques du lieu d’implantation pour obtenir un confort d’ambiance le plus naturel possible. L’environnement est la source potentielle via, par exemple, le captage de l’énergie solaire, le recours à des techniques de circulation d'air, la récupération des eaux de pluie...

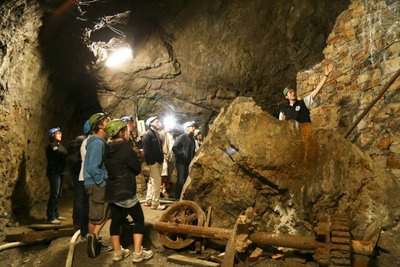

Les mines d'argent - Thibault Blais Photographie  Histoire

HistoireLes mines de L’Argentière

Des mines d’argent étaient exploitées d’où le nom de la commune de l’Argentière. Leur exploitation a débuté à l’époque médiévale puis s’est éteinte avant de reprendre au XIXème siècle. Elles ont définitivement fermé en 1908. Depuis 1992, le site fait l’objet de fouilles archéologiques avec d’importants travaux de dégagement de matériaux charriés par les crues du Fournel. Leur visite avec un guide (sur réservation) laisse admiratif : que d’ingéniosité et de travail pour extraire la galène argentifère !

L'horloge des Hermes - Office de tourisme Pays des Écrins  Histoire

HistoireL'horloge de Hermes

La tour des Hermes a été édifiée en 1922 par la société de Gilbert Planche qui gérait l’usine d’aluminium de L’Argentière. Cette tour sonnait pour donner l’heure aux ouvriers des usines et éviter qu’ils soient en retard.

Buste de Gilbert Planche - Office de tourisme Pays des Écrins  Histoire

HistoireGilbert Planche

Gilbert Planche, ingénieur de 22 ans, arrive à L’Argentière-La Bessée pour exploiter l’eau et ouvre une grande usine d’aluminium en 1910. De nombreux ouvriers sont embauchés et des cités ouvrières sont construites (aujourd’hui démolies). Suite à des problèmes financiers, l’usine ferme ses portes en 1985 et la ville se vide peu à peu. Aujourd’hui, des friches soulignent le passé industriel de la ville.

La chapelle Saint-Jean - Office de tourisme Pays des Écrins  Petit patrimoine

Petit patrimoineLa chapelle Saint-Jean

Édifiée au XIIème siècle et classée monument historique, la chapelle Saint-Jean est de style roman. Des sépultures taillées dans le rocher ont été découvertes par le biais de fouilles récentes.

Un cadran solaire - Office de tourisme Pays des Écrins  Petit patrimoine

Petit patrimoineLe cadran solaire

Le cadran solaire est une tradition du XVIIIème siècle largement répandue dans les Alpes du Sud où le soleil est omniprésent. Des artisans cadraniers sont à l’origine de ces cadrans qui habillent et embellissent les façades des maisons, les édifices religieux ou comme ici, une tour. Oeuvres artistiques, ils peuvent aussi être philosophiques par la devise qui est inscrite.

L'horloge des Hermes et L'Argentière-La Bessée - Thierry Maillet - Parc national des Écrins  Point de vue

Point de vueLe point de vue sur la vallée de la Durance

Protégée des influences atlantiques par le Massif du Pelvoux, la haute vallée de la Durance est soumise à un climat très sec, avec de fortes variations saisonnières de températures. Elle abrite des pelouses qui s’apparentent aux steppes d’Europe centrale et sont rares en France. Elle est intégrée dans le site Natura 2000 “Steppique durancien et queyrassien”.

L'adonis d'été - Coulon Mireille - Parc national des Écrins  Flore

FloreL'adonis d'été

L'histoire des plantes est passionnante. Ainsi, un grand nombre de plantes messicoles, c'est à dire associées aux cultures comme le coquelicot ou le bleuet, sont arrivées du bassin méditerranéen ou du Moyen-Orient à l'état de graines avec des semences céréalières, ce dès les premiers échanges à la préhistoire. Malheureusement les herbicides les ont faits pratiquement disparaître et l'agriculture de montagne est devenue leur dernier refuge. Ainsi, l'adonis d'été, aux splendides mais discrètes fleurs rouges pousse-t-elle encore ici.

Le grand-duc d'Europe - Pascal Saulay - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe grand-duc d’Europe

Aux environs du gouffre, vit le grand-duc, le plus grand hibou d’Europe. Il niche sur des vires dans les falaises mais a un domaine vital très grand, chassant aussi bien des gros insectes que des serpents, des campagnols, des lièvres… Il est hélas très sensible au dérangement et a déjà déserté moult parois équipées maintenant de voies d’escalade ou de via ferrata et est victime de collisions dans les lignes électriques.

Le criquet des iscles - Coulon Mireille - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe criquet des iscles

Cette espèce de criquet affectionne les îlots de graviers, les iscles, des cours d'eau de montagne divaguant dans leur lit. Ces milieux sont de plus en plus rares car les rivières sont remaniées, endiguées ou draguées pour l'extraction de gravier. Aussi ce criquet et quelques autres sont-ils devenus extrêmement rares, la population ici présente de la Durance faisant partie des quelques populations restantes d'Europe.

Gourfouran, Champcella et la vallée de la Durance - Thibault Blais  Géologie et géographie

Géologie et géographieLe gouffre de Gourfouran

À l’époque des grandes glaciations, l’énorme glacier de la Durance a creusé son lit sur une épaisseur de plus de 200 m de haut. Le glacier de la vallée de Freissinières affluait à la surface de ce glacier. Leur fonte a laissé une grosse “marche d’escalier” nommée gradin de confluence. La Biaysse rejoignant la Durance, a peu à peu creusé ce gradin, d’abord en tant que torrent sous glaciaire puis après la fonte du glacier.

L'hirondelle de rochers - Combrisson Damien - Parc national des Écrins  Faune

FauneL'hirondelle de rochers

Elle fait ses premières apparitions dans le Pays des Écrins dès la fin du mois de février, autant dire qu'elle ne fait pas le printemps ! Brune, le dessous beige, elle niche comme son nom l'indique dans les falaises. C'est l'espèce d'hirondelle la plus commune en montagne, présente jusqu'à 2500 m d'altitude. Elle est migratrice partielle, allant passer l'hiver dans le sud de la France où elle rejoint des colonies sédentaires.

Le rossignol philomèle - Saulay Pascal - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe rossignol philomèle

Bien caché dans un buisson, le mâle du rossignol lance son chant sonore et très varié. Quel bavard ! Il chante même la nuit ! Cet oiseau ne dépasse guère 1200 m d'altitude mais à Rame, il est bien présent. Il affectionne en effet les lieux chauds, souvent au bord de l’eau, et niche dans les buissons. Oiseau migrateur, il passe l'hiver en Afrique.

Le crapaud commun - Corail Marc - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe crapaud commun

Ce gros crapaud fréquente les mares seulement pendant la période de reproduction, laissant dans l'eau sa ponte en longs rubans. Aussi a-t-il trouvé ici, dans le lac artificiel de Rama, un milieu pour assurer sa descendance. Puis il rejoint les lieux frais et boisés où, la nuit, il chasse de petits invertébrés et, le jour, se réfugie sous du bois, des pierres ou dans des abris souterrains. Il hiberne dans des cavités à l'abri du gel.

Anciennes industries de L'Argentière-la-Bessée - Office de tourisme du Pays des Écrins  Histoire

HistoireAncienne zone industrielle de L’Argentière-la-Bessée

Sur les deux murs de ces anciennes industries, vous pourrez découvrir l’histoire de L’Argentière-la-Bessée, marquée par son ère industrielle notamment par la présence d’une centrale hydroélectrique, créée entre 1907 et 1909, exploitant la force motrice des chutes d’eau de montagne. C’était la plus puissante centrale d’Europe à cette époque. De plus, d’autres industries étaient aussi présentes comme la Société du Quartz Fondu ou l’usine d’aluminium et permettaient de faire vivre un grand nombre d’ouvriers.

La Durance - Office de tourisme du Pays des Écrins  Eau

EauLa Durance

La Durance est la plus importante rivière de Provence. Elle prend sa source sur la commune de Montgenèvre à 2 390 m d’altitude, pour rejoindre le Rhône, au sud d’Avignon. Cette rivière est « pluvio-nivale », c’est-à-dire que son débit dépend de l’apport naturel en eau dû à la fonte des neiges et aux pluies. Ainsi, elle représente un véritable terrain de jeux pour les kayakistes de l’Europe.

Le Fournel - Office de tourisme du Pays des Écrins  Eau

EauLe Fournel

Le Fournel prend sa source dans la vallée du Fournel, au cœur du Parc national des Écrins et se jette dans la Durance vers le stade d’eau vive. Il est connu pour être un canyon très ludique pour les hauts-alpins et le plus fréquenté du Haut Val Durance. Il est idéal pour une initiation à la verticalité notamment par la présence de plusieurs sauts, toboggans et rappels. Son accès est autorisé d’avril à octobre et est réglementé car il se situe en aval d’une prise d’eau EDF, ce qui présente un réel danger.

Stade d'eau vive - Office de tourisme du Pays des Écrins  Eau

EauLe stade d’eau vive

Dans le cadre de sa restructuration, après la fermeture du site industriel, la ville de L’Argentière-la-Bessée s’est orientée vers le tourisme sportif en mettant en avant les éléments naturels présents sur site, à savoir l’eau. Situé au départ du plus grand parcours navigable de la Durance, la commune a décidé d’être un véritable centre d’eau vive en réalisant ce stade en 1993 sur une longueur de 400 m. Ainsi, de par sa notoriété et sa situation, ce stade accueille, chaque année, plusieurs compétitions de renom aux niveaux national et international.

Le pouillot de Bonelli - Mireille Coulon - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe pouillot de Bonelli

D’avril à juin, un chant d’oiseau bien peu mélodieux, un trille court et sonore, retentit dans la forêt. C’est celui du Pouillot de Bonelli, revenu de migration. C’est un oiseau au plumage assez terne, vert olive avec le ventre blanc. Bien pratique pour se dissimuler dans les branches mais beaucoup moins pour se faire remarquer par une femelle. Une seule solution : chanter fort !

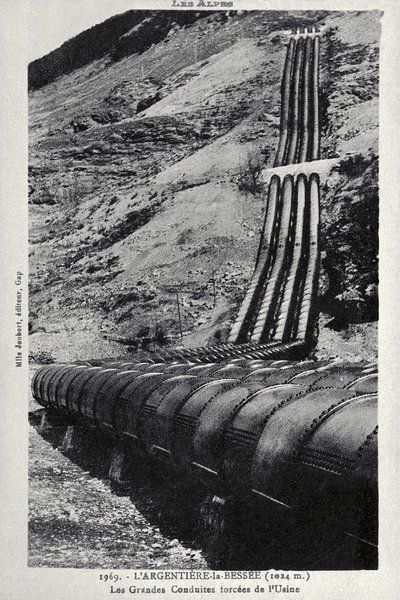

Conduite forcée de L'Argentière-la-Bessée - Parc national des Écrins (collection)  Histoire

HistoireLa conduite forcée

C'est à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle que l'hydroélectricité prend toute son ampleur à L'Argentière-la-Bessée. De l'eau dévalant des montagnes, il y en a ici pour produire de l'électricité, à l'heure où on ne sait pas encore la transporter, quitte à la détourner, en creusant nombre de galeries et de conduites forcées. La production d'aluminium peut commencer, de même qu'une activité de quartz fondu, pour fabriquer des verres spécialisés pour la chimie.

L'Alexanor - Mireille Coulon - Parc national des Écrins  Faune

FauneL'Alexanor

Ce très beau papillon rare ressemble à s'y méprendre à deux autres papillons plus communs : le flambé et le machaon. Il vit sur les côteaux calcaires et chauds. Bien que protégé, il est menacé par la diminution de son habitat du fait notamment de l'urbanisation et par sa capture et son commerce (illégaux) pour les collectionneurs.

La vallée de la Durance - Office de tourisme du Pays des Écrins  Géologie et géographie

Géologie et géographieLa haute vallée de la Durance

Protégée des influences atlantiques par le Massif du Pelvoux, la haute vallée de la Durance est soumise à un climat très sec, avec de fortes variations saisonnières de températures. Elle abrite des pelouses qui s’apparentent aux steppes d’Europe centrale et sont rares en France. Elle est intégrée dans le site Natura 2000 « Steppique durancien et queyrassien ».

Milan noir - Combrisson Damien - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe milan noir

Un rapace tourne lentement au-dessus de la vallée. Il est sombre avec une queue légèrement échancrée. Un milan noir, revenu d'Afrique au printemps. Il se nourrit de charognes ou de déchets ainsi que de poissons. On peut le confondre avec le milan royal, marron, roux et blanc avec une queue beaucoup plus échancrée. Ce dernier ne niche pas dans le massif. C'est seulement pendant les périodes de migration que l'on peut l'observer dans la vallée de la Durance.

Le rossignol philomèle - Saulay Pascal - Parc national des Écrins  Faune

FauneLe rossignol philomèle

Bien caché dans un buisson, le mâle du rossignol lance son chant sonore et très varié. Quel bavard ! Il chante même la nuit ! Cet oiseau ne dépasse guère 1200 m d'altitude mais à Rame, il est bien présent. Il affectionne en effet les lieux chauds, souvent au bord de l’eau, et niche dans les buissons. Oiseau migrateur, il passe l'hiver en Afrique.

La chapelle Saint-Jacques-de-Prelles - Office de tourisme du Pays des Écrins  Architecture

ArchitectureLa chapelle Saint-Jacques-de-Prelles

La chapelle Saint-Jacques-de-Prelles fut édifiée au Moyen-Âge, en 1502, sur l’ancien chemin qui conduisait les pèlerins d’Italie à Saint-Jacques de Compostelle. Elle est surmontée d'une arcade-clocher, ornée dans sa partie supérieure d'arcatures à cintre brisé. De nombreuses peintures murales marquant l’histoire habillent l’intérieur de la chapelle, datant sans doute du milieu du XVème siècle et restaurées en 1955. Cette chapelle a été classée Monument Historique en 1906 et recèle d’objets inscrits Monument historique comme la cloche datant de 1639 ou le ciboire argent, or et laiton du XVIIIème siècle.

GR 653D - Office de tourisme du Pays des Écrins  Histoire

HistoireLa GR 653D

La GR 653D est la Via Domitia. Elle correspond au second itinéraire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette Grande Randonnée suit le tracé de la voie Domitienne, ancienne voie romaine construite à partir de 118 avant J.-C. Elle permet de relier l’Italie à la péninsule Ibérique en traversant la Gaule narbonnaise. Il faut compter 20 jours pour parcourir ses 459 km de sentiers.

Pin sylvestre - Parc national des Écrins  Flore

FloreLe pin sylvestre

En bordure de la piste, on peut observer un gros bosquet de pin sylvestre. Ce résineux se reconnaît grâce à la belle teinte saumonée de ses branches et de la partie supérieure de son tronc. Ses aiguilles courtes vert bleuté sont groupées par deux. Ne craignant ni le froid ni la sécheresse estivale, il est parfaitement adapté au climat semi continental des vallées intra-alpines.

Itinéraires à proximité

Source

En savoir plus

À proximité7

- Hébergements